Téléphone:

0299726705

Adresse postale:

22 avenue de la gare

35600 REDON

Comment être sûr d’avoir un projet de mobilité adapté ?

Il suffit de demander !

Aménager, créer ou modifier des services, équiper les territoires en solutions de mobilité, c’est avant tout un projet d’intérêt général.

Lorsque nous aménageons l’espace public ou que nous organisons un service de mobilité, nous le faisons pour des personnes réelles : habitants, salariés, visiteurs, scolaires, commerçants… bref, pour la population et son territoire de vie !

C’est parfois imaginer un peu rapidement ses besoins, selon des clichés, des habitudes d’aménagement, sans réellement prendre en compte les spécificités propres des personnes qui vivent ce lieu (habitudes, rythmes de vie, usages). Or, qui mieux que la population peut décrire ses habitudes, ses besoins et ses envies. Dans tous les territoires (peu denses, périurbains ou ruraux, urbains), le lien avec la population reste donc essentiel pour proposer des solutions pertinentes.

La loi d’orientation des mobilités (LOM, 2019) consacre le droit à la mobilité et renforce le rôle des collectivités comme autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Elle incite fortement à la concertation avec les usagers et à la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux et d’accessibilité dans les projets en particulier par la mise en place du « Comité des Partenaires » Ce dernier doit être vu comme l’outil idéal pour échanger sur l’organisation de l’offre et les propositions d’actions en réunissant l’ensemble des parties prenantes concernées.

D’autres textes comme le Code de l’environnement (ex : enquêtes publiques), la loi ESSOC ou encore le Code général des collectivités territoriales renforcent la nécessité de dialogue avec les citoyens, notamment lors de projets impactant l’espace public ou les déplacements.

La participation citoyenne, c’est « impliquer les citoyens dans la construction des politiques publiques en tenant compte de la diversité de leurs opinions et de leurs attentes. » (Centre Interministériel de la participation citoyenne)

Plusieurs types de participation citoyenne existent, distinguons consultation et concertation :

La consultation présente un projet quasi-finalisé. Elle vise à recueillir des avis, des réactions, sans pour autant remettre en cause les choix structurants déjà actés. Ces temps de consultation s’organisent généralement sous le format de réunions publiques / d’informations ou de conseils municipaux.

Elle relève davantage d’une logique d’information descendante que de participation active. C’est pourquoi, il nous semble plus pertinent de travailler plutôt sur la concertation, qui permet une réelle co-construction entre les acteurs du territoire dont les habitants, dès les premières phases du projet.

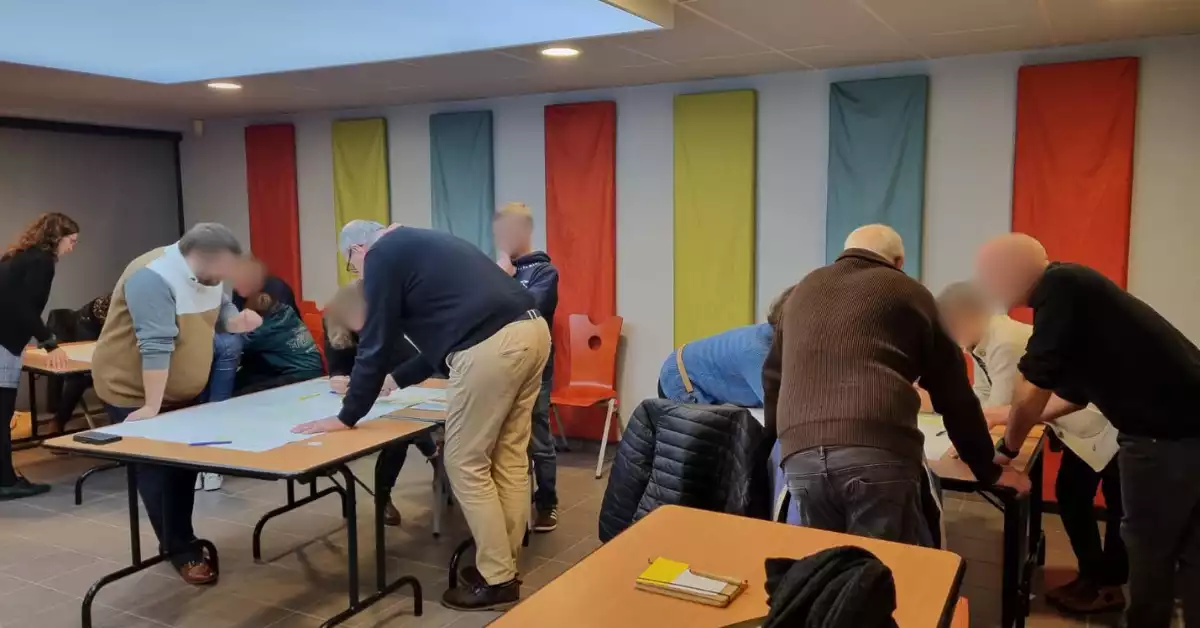

La concertation implique les acteurs du territoire dès le départ. Il s’agit d’une co-construction, où l’expérience des usagers nourrit la définition des besoins, des objectifs, et des solutions à mettre en place. Ils échangent sur une (ou des) thématique(s) précise(s), avec des consignes et un cadre donnés avec la volonté de tendre vers la définition d’un projet d’intérêt général. Les formats d’échanges sont multiples. Chaque collectivité ou structure peut choisir celui qui correspond à sa culture territoriale, à ses moyens et à ses objectifs :

Formats physiques, la modalité « traditionnelle » :

Formats numériques, déclinés des usages actuels (smartphones, ordinateurs) :

Forcément chaque format a ses avantages et inconvénients. L’essentiel est de s’adapter au territoire, à ses habitants, et à leurs habitudes. Ces outils, non exhaustifs, peuvent s’adresser à une multitude de publics, autant grand-public, que jeunes publics, qu’associatifs, que pour un groupe de personnes constitué en amont (avec tirage au sort des citoyens par exemple, ou par choix d’adhésion personnel…). Dans ce dernier cas, le groupe citoyen sera davantage sensibilisé par les questions abordées, suivra l’avancée de l’étude au travers de réunions techniques, tout en participant activement aux temps de concertation et à la définition de l’offre.

Chacun de ces temps de concertation doit être conclu : décisions prises, orientation du groupe de travail… Ils permettent à la fois d’affirmer un dernier moment de mise en commun, et de remercier les participants pour leur présence et co-construction. La présentation des étapes suivantes est également importante pour installer les personnes dans un processus de construction et de décision et leur donner rendez-vous pour le (ou les) prochain(s) point(s) d’étape. Il y en a toujours : si ce n’est un autre atelier, c’est une réunion publique (de restitution) ou une action (un lancement de travaux, une inauguration de services…).

Les ingrédients d’une concertation réussie :

• Un objectif clair : informer ? co-construire ? valider ? arbitrer ?

• Un public ciblé : grand public, usagers quotidiens, associatifs, entreprises, etc.

• Des formats adaptés : en salle, en extérieur, en ligne, selon le territoire et les ressources.

• Une animation neutre et bienveillante : pour encourager l’expression de tous.

• Des restitutions intermédiaires et finales : pour valoriser les apports et assurer la continuité.

• Une traçabilité des contributions : que deviennent les idées exprimées ?

• Un portage politique visible : les élus doivent être présents et impliqués à des moments-clés.

Une concertation est idéalement une rencontre entre éléments techniques et réglementaires (savoir froid) et une expertise du territoire, de ses contraintes, de ses opportunités et surtout des aspirations de ses habitants (savoir chaud). De cette rencontre doit ressortir une montée en compétence de chacun des interlocuteurs. C’est un peu comme une invitation au « voyage » : les choses ne sont pas aussi simples qu’en première lecture et il faut descendre en profondeur, faire des rencontres et accompagner la réflexion, sans infantiliser. Ce cheminement et la bonne représentabilité de la population permettent des échanges riches et constructifs. Néanmoins, ils sont contraints par le temps de l’étude d’une part et la disponibilité des individus d’autre part. Le temps de l’étude limite l’espace d’échange avec la population. Il s’agit alors de trouver le bon équilibre pour récolter les informations souhaitées tout en garantissant un minimum de compréhension des enjeux techniques du projet. En amont de ce temps d’échange, la mobilisation de la population peut être difficile notamment si la collectivité n’a pas une culture de la participation citoyenne. La communication et l’implication de la collectivité est alors primordiale pour aller chercher une diversité de personne qui représentera au mieux la population selon ses objectifs.

Pour l’accompagner dans ce choix, plusieurs niveaux de participation existent et l’anticiper au moment de la définition des objectifs est essentiel (réunion de lancement, CCTP – lire notre article « Comment bien rédiger un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) pour une étude de mobilité ? ») :

Si la participation citoyenne est un levier puissant, elle comporte aussi des risques s’ils ne sont pas anticipés :

L’anticipation, la clarté des objectifs, la transparence sur l’usage des contributions et un bon retour aux participants sont donc essentiels pour maintenir la confiance et l’adhésion.

Les données quantitatives disponibles (flux, cartes, statistiques…) offrent une photographie des usages à un instant donné, mais elles peuvent dater, être longues à produire et manquer de nuances. Les compléter par des données qualitatives issues du terrain tels que des récits d’usagers, des échanges en atelier, des observations fines, permet d’enrichir considérablement l’analyse. C’est ce croisement entre chiffres et vécu qui donne toute sa justesse à une étude de mobilité (comme sur d’autres sujets d’ailleurs).

Les projets de mobilité ne relèvent pas uniquement de la technique : ils engagent aussi des choix politiques. L’espace est limité, les solutions sont souvent contraintes et chaque arbitrage compte. Pour rééquilibrer les usages, il faut parfois trancher. Et dans ce contexte, une population bien informée, sensibilisée aux enjeux et aux impacts de chaque option, peut faire basculer le débat en faveur d’un aménagement ambitieux. C’est notamment le cas lorsqu’on reconfigure un plan de circulation ou qu’on décide de passer une rue en sens unique ou qu’on relocalise voire supprime quelques places de stationnement.

La concertation ne s’adresse pas uniquement aux habitants. Certaines structures ou organismes locaux méritent d’être pleinement intégrées à la démarche. C’est notamment le cas des associations et collectifs engagés sur les questions de mobilité. Leur expertise d’usage, leur ancrage local et leur capacité d’action en font des partenaires précieux. Ils apportent des remontées terrain concrètes, formulent des propositions pertinentes et peuvent devenir des relais efficaces lors de la mise en œuvre. Ce sont de vrais alliés. Les associer, c’est aussi leur offrir de la visibilité et permettre à la collectivité d’identifier des acteurs prêts à animer la dynamique sur le territoire : vélo-école, bourse aux vélos, ateliers de réparation… En les intégrant dès l’étude comme partenaires à part entière, on pose les bases d’un projet ancré, vivant et pérenne.

C’est aussi le cas des entreprises qu’elles soient industrielles, commerciales ou autre, car elles sont des éléments clés de la mobilité par les flux qu’elles génèrent tant au niveau des salariés que des clients et visiteurs. La concertation permet de placer ces acteurs dans une position d’écoute et de proposition. Attention toutefois aux modalités pratiques de concertation du fait des agendas souvent très chargés des responsables d’entreprises faisant face à de nombreuses missions.

La qualité de la participation citoyenne repose également sur l’implication active des élus et techniciens :

Il est donc important de les associer en amont, de les former si besoin à l’animation participative, et de garantir leur présence aux moments clés (lancements, ateliers, restitutions).

Chaque projet est l’occasion de coconstruire des solutions de mobilité adaptées, concrètes et partagées. Que ce soit pour des aménagements, des équipements ou des services, nous accompagnons collectivités et employeurs dans la définition d’actions efficaces et durables. Dans toutes nos études, quel que soit le sujet, nous intégrons systématiquement des temps de concertation : ateliers participatifs, enquêtes en ligne, réunions publiques… Ces moments d’échange sont pour nous essentiels et permettent de :

Ces temps de rencontre sont aussi des leviers pour sensibiliser, transmettre les enjeux de fond, et permettre aux habitants de faire des choix éclairés au service de l’intérêt général… tout en répondant à leurs réalités quotidiennes et besoins locaux.

Les prochains mois vont être des moments où le sujet de la participation citoyenne sera encore plus au cœur des préoccupations et des débats aux quatre coins de la France avec les élections municipales de mars 2026 en point d’orgue. La réserve électorale qui va commencer dès septembre 2025 et pour 6 mois va être une période où les étapes de concertation seront encore plus sensibles, regardées, attendues voire redoutées. Certaines communes prendront sans doute plus de précautions que d’autres dans l’organisation et l’animation de ces moments de communication et partage. L’important est de maintenir le contact entre les équipes communales menées par les élus et leurs équipes techniques et les citoyens pour une meilleure implication de toutes et tous dans l’avenir de chacun de nos territoires.

Les projets de mobilité sont politiques, techniques, mais avant tout humains. La participation citoyenne est ce trait d’union indispensable entre les trois.

Co-rédaction : Margot LECLERCQ, chargée de projets mobilités actives et durables ; Thomas BROSSEAUX, chargé de communication.